少子高齢化や共働き家庭の一般化など、社会の変化によって仕事と家庭の両立は今や男女ともに必須と言えます。人手不足が深刻な業界も多い中、企業にとっても優秀な人材の流出は防ぎたいところです。

そこで活用したいのが、「両立支援等助成金」です。育児や介護、不妊治療などのための職場環境を整備し、従業員に休業させた事業主に助成金が支給されます。

この記事では、両立支援等助成金の各コ-スについて、どんな場合に助成金が受給できるのか、主な要件や支給額、申請時の注意点などを解説します。

目次

両立支援等助成金とは?全6コースの特徴を解説

両立支援等助成金は、従業員の仕事と育児や介護の両立を支援する職場環境整備に取り組んだ事業主を対象とした助成金制度です。

助成の対象などにより異なる、複数のコースが設けられています。制度は毎年見直されており、現在あるのは次の6つのコースです。

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

- 介護離職防止支援コース

- 育児休業等支援コース

- 育休中等業務代替支援コース

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース

- 不妊治療両立支援コース

育休中業務代替支援コースは、2024年1月、柔軟な働き方選択制度等支援コースは2024年4月に新設されたコースです。

いずれも、中小企業の事業主のみが助成の対象です。次の章から、各コースの主な要件や支給額を見ていきましょう。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性社員に育児休業を取得させた事業主に助成金を支給するのが、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)です。

このコースには、男性に育休を取得させた場合に受けられる「第1種」の助成と、さらに人数や取得率を増やした場合の「第2種」という2段階の助成が用意されています。

第1種の主な支給要件

第1種の助成金を受給するには、次の要件を満たすことが必要です。

- 育休制度を就業規則あるいは労働協約に定めている

- 男性社員が育休取得をしやすい雇用環境整備の措置を複数実施する

- 業務代替社員の業務見直しについて規定を作り、業務体制の整備を行う

- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を作り、労働局に届け出ている

- 子の出生後8週間以内に、一定日数以上の育休を開始させる

行うべき雇用環境整備措置の数は、1人目の場合は2つ以上、2人目は3つ以上、3人目は4つ以上などと決められています。育休の取得日数は、1人目の場合は5日以上、2人目は10日以上、3人目は14日以上が必要です。

第1種の支給額

支給額は、育休取得者が何人目かによって異なります。

| 男性の育休取得者数 | 支給額 |

|---|---|

| 1人目 | 20万円 |

| 2人目・3人目 | 10万円 |

1人目の育休では、雇用環境の整備措置を4つ以上実施すると、支給額が30万円に増額されます。

第2種の主な支給要件

第2種の支給を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

- 第1種の助成金を受給した

- 雇用環境整備の措置を複数実施

- 業務代替社員の業務見直しについて規定を作り、それに基づく業務体制の整備を行う

- 第1種(1人目)の申請後3年度以内に、男性の育休取得率を30pt以上アップさせる

- 第1種(1人目)の申請対象の社員以外に、2人以上の男性社員が育休を取得している

育休取得率のアップについては、 第1種(1人目)の申請年度に子が生まれた男性社員が5人未満かつ育休取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度中で2年連続70%以上の取得率を保持することでも要件を満たせます。

第2種の支給額

第2種の支給額は、育休取得率などによって次のように設定されています。

| 達成状況 | 支給額 |

|---|---|

| 1事業年度以内に30ポイント以上上昇 | 60万円 |

| 2事業年度以内に30ポイント以上上昇 (または連続70%以上) | 40万円 |

| 3事業年度以内に30ポイント以上上昇 (または連続70%以上) | 20万円 |

プラチナくるみん認定事業主の場合、支給金額に15万円が加算されます。

第二種の助成は、1事業主につき1回限りです。

「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」の詳しい要件や申請の流れ、必要書類などについては、「【社労士監修】出生時両立支援等助成金をわかりやすく解説します」の記事をご覧ください。

介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を作成し、従業員に介護休業・介護休暇を取得させた場合に助成金を受けられるのが、介護離職防止支援コースです。

このコースには、大きく分けて①「介護休業」の取得・復帰に関する助成と、②「介護両立支援制度」を整備して利用させた場合の助成の2つがあります。

①「介護休業」の主な支給要件と支給額

「介護休業」の助成はさらに、「休業取得時」と「職場復帰時」に分かれます。

「休業取得時」の主な要件と支給額

休業取得時の助成を受けるための主な要件は、次の3つです。

- 介護休業プランの作成による介護休業・職場復帰への支援につき社内周知する

- 社員との面談を実施、本人の希望を確認・記録してプランを作成する

- 業務の引き継ぎを実施、合計5日以上の介護休業を取得させる

支給額は30万円です。

| 助成の種類 | 支給額 |

|---|---|

| 介護休業(休業取得時) | 30万円 |

ただし、1年度5人まで、同一社員につき1回限りです。

「職場復帰時」の主な要件と支給額

「職場復帰時」の主な要件は、次の3つです。

- 介護休業の終了後に面談を実施、結果を記録する

- 対象者を原則として原職等に復帰させる

- 支給申請日まで3カ月以上の連続雇用をする

この助成は、「休業取得時」と同じ人のみが対象となります。

支給額はこちらも休業取得時と同じく30万円です。

| 助成の種類 | 支給額 |

|---|---|

| 介護休業(職場復帰時) | 30万円 |

代替要員を新規雇用した、または既存の社員に手当を支給して業務を代替させた場合には、支給額に加算が受けられます。金額は後の項で紹介しています。

②「介護両立支援制度」の主な支給要件と支給額

「介護両立支援制度」の助成は、介護のための柔軟な働き方を選べる制度の創設などに対して支給されます。主な要件は次のとおりです。

- 介護と仕事の両立支援にかかる制度を就業規則等に規定する

- 介護休業プランを作成して制度の利用を支援することを社内周知する

- 社員との面談を実施、本人の希望を確認・記録してプランを作成する

- プランには業務体制の検討についての取り組みも定める

- いずれかの介護両立支援制度を合計20日以上利用させる

ここでいう「介護両立支援制度」とは、次のいずれかに当てはまるものを言います。

所定外労働の制限制度 ・深夜業の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度 ・介護のためのフレックスタイム制 ・時差出勤制度 ・短時間勤務制度 ・法を上回る介護休暇制度 ・介護サービス費用補助制度

支給額は30万円です。

| 助成の種類 | 支給額 |

|---|---|

| 介護両立支援制度 | 30万円 |

ただし、1年度につき5名が限度です。

2種類の加算と加算額

介護離職防止支援コースには、次の2種類の加算措置も設けられています。

業務代替支援加算

「職場復帰時」の支給につき、次のいずれかに該当した場合に加算されます。

- 介護休業期間中の代替要員を新規雇用で確保する

- 既存の社員に手当を支給して代替業務を行わせる

加算額は次のとおりです。

| 助成の種類 | 加算額 |

|---|---|

| 業務代替支援加算 (職場復帰時への加算) | 新規雇用:20万円 手当支給等:5万円 |

この加算は、職場復帰時のみが対象となります。

個別周知・環境整備加算

「休業取得時」または「介護両立支援制度」の支給時、次の2つの要件を満たした場合には助成金の加算が受けられます。

- 対象者に対し、書面にて介護に関する自社制度の説明や介護休業取得時の待遇についての説明を行った

- 社内全体に向け、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取り組みを2つ以上行った

加算額は15万円です。

| 助成の種類 | 加算額 |

|---|---|

| 個別周知・環境整備加算 | 15万円 |

この加算は、職場復帰時には受けられません。

育児休業等支援コース

このコースは、「育休復帰支援プラン」を作成して育休取得や職場復帰の支援に取り組み、実際に育休を取得した社員がいる場合に支給されます。

①「育休取得時」と②「職場復帰時」の2つの助成があります。

①「育休取得時」の主な支給要件と支給額

次の要件を満たした場合に、助成金が支給されます。

- 「育休復帰支援プラン」を作成し、円満な育休取得・職場復帰の支援につき社内周知する

- 社員との面談を実施、本人の希望を確認・記録してプランを作成する

- 休業開始前日までに業務の引き継ぎを実施する ・連続3カ月以上の育休を取得させる

支給額は30万円です。

| 助成の種類 | 支給額 |

|---|---|

| 育休取得時 | 30万円 |

ただし、有期雇用契約と無期雇用契約の従業員それぞれ1名ずつの計2名が限度となります。

②「職場復帰時」の主な支給要件と支給額

育休取得時の対象者が職場復帰をするにあたり、次の要件を満たせば支給対象となります。

- 休業中の対象者に職務等に関する情報や資料を提供する

- 育休終了後に面談を実施して結果を記録する

- 対象者を原則として原職に復帰させる

- 支給申請日まで6カ月以上の継続雇用をする

休業中の社員への情報・資料の提供は、円満な職場復帰をするために必要となるものが対象です。

助成金の支給額は30万円です。

| 助成の種類 | 支給額 |

|---|---|

| 職場復帰時 | 30万円 |

こちらも、有期雇用契約と無期雇用契約の従業員それぞれ1名ずつ、計2名が助成の限度です。

育児休業等に関する情報公表に対する加算

厚労省のサイト「両立支援のひろば」で次の情報を公表した場合には、2万円の加算が受けられます。

- 男性の育休等取得率

- 女性の育休取得率

- 男女別の平均育休取得日数

いずれも申請前の直近年度の情報を公表する必要があります。加算は1回限りです。

育休中業務代替支援コース

育休取得や短時間勤務の期間中などの業務体制を整えるべく、業務を代替する社員に手当を支給したり、新規で人材を確保したりした場合に助成金が受けられるコースです。

このコースには、次の3つの助成があります。

- 育児休業時の代替要員への①「手当支給等(育児休業)」

- 短時間勤務時の代替要員への②「手当支給等(短時間勤務)」

- 育児休業の代替要員の③「新規雇用(育児休業)」

それぞれの主な要件と支給額を見ていきましょう。

①「手当支給等(育児休業)」の主な支給要件と支給額

育児休業に関する手当支給等の助成を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

- 代替業務の見直し・効率化への取り組みを実施する

- 業務を代替する社員への手当制度等を就業規則などに規定する

- 対象者が育休を7日以上取得する

- 復帰後も支給申請日まで継続雇用する

- 代替要員に手当を支給する

支給額は、次表の「A」と「B」の合計額となり、代替の社員に支払った手当の額に応じて変わります。最大で125万円が助成されます。

| 助成の種類 | 支給額(AとBの合計) |

|---|---|

| 手当支給等 (育児休業) | A)業務体制整備経費:5万円 ※育休が1カ月未満の場合:2万円 |

| B)手当支給総額の4分の3 ※上限は月10万円、12カ月まで |

プラチナくるみん認定事業主の場合は、「B」の助成率が「4分の3」から「5分の4」に増えます。

②「手当支給等(短時間勤務)」の主な支給要件と支給額

次の要件を満たす場合に助成が受けられます。

- 代替業務の見直し・効率化への取り組みを行う

- 業務を代替する社員への手当制度等を就業規則などに規定する

- 対象者が育児のための短時間勤務制度を1カ月以上利用する

- 当人を支給申請まで継続雇用する ・代替要員に手当を支給する

支給額は、次表の「A」と「B」の合計額となり、代替の社員に支払った手当の額に応じて変わります。合計で最大110万円の助成です。

| 助成の種類 | 支給額(AとBの合計) |

|---|---|

| 手当支給等 (短時間勤務) | A)業務体制整備経費:2万円 |

| B)手当支給総額の4分の3 |

ただし上限は月3万円、子が3歳になるまでが助成の対象です。

③「新規雇用(育児休業)」の主な支給要件と支給額

育児休業に関する新規雇用の助成は、次の要件を満たした場合に対象となります。

- 育休取得者の代替要員を新規雇用または派遣の受け入れで確保する

- 対象者が育休を7日以上取得する

- 職場復帰後も支給申請日まで継続雇用する

- 代替要員が育休中に業務を代替する

支給額は、業務を代替した期間によって次のように異なります。

| 業務を代替した期間 | 支給額 |

|---|---|

| 最短:7日以上14日未満 | 9万円 (11万円) |

| 最長:6カ月以上 | 67.5万円 (82.5万円) |

カッコ内の金額は、プラチナくるみん事業主への助成額です。

育児休業等に関する情報公表に対する加算

厚労省のサイト「両立支援のひろば」で次の情報を公表した場合、上記①~③のいずれかに加算が受けられます。

- 男性の育休等取得率

- 女性の育休取得率

- 男女別の平均育休取得日数

いずれも申請前の直近年度の情報を公表する必要があります。

加算額は2万円で、支給は1回限りです。

有期雇用労働者についての加算

次のいずれの項目も満たす場合は、上記①~③のいずれかに加算が受けられます。

- 育休の取得者あるいは短時間勤務者が有期雇用契約の従業員である

- 当該従業員を過去半年以内に無期雇用で雇っていない

- 業務を代替した期間が1カ月以上である

加算額は10万円です。

このコースの詳しい内容や注意点については、こちらの記事で解説しています。

柔軟な働き方選択制度等支援コース

「育児にかかる柔軟な働き方支援プラン」を作成し、子育て期間に柔軟な働き方ができる制度を複数導入、制度の利用を支援した場合に助成が受けられるコースです。

支給の主な要件

このコースの対象となるための要件は、次のとおりです。

- 「柔軟な働き方選択制度等」を2つ以上導入する

- 同制度の利用につき、プラン作成による支援実施方針を社内周知する

- 従業員との面談を実施、希望を確認・記録した働き方支援プランを作成する

- 制度利用開始から6カ月間に、対象者が同制度を一定基準以上利用する

「柔軟な働き方選択制度等」とは、たとえば始業・終業時刻を1時間以上繰り上げ・繰り下げする時差出勤制度や、時間単位で利用できる育児のためのテレワークなどを指します。導入すべき制度の内容も、ある程度決められています。

その制度を「合計20日以上利用」することなど、利用実績の基準も設けられています。

支給額

柔軟な働き方選択制度等支援コースの支給額は、導入した制度の数によって次のように異なります。いずれも、対象となる従業員が実際に制度を利用することも必要です。

| 要件を満たす取り組み等 | 支給額 |

|---|---|

| 2つの制度を導入、対象者が制度を利用 | 20万円 |

| 3つ以上の制度を導入、対象者が制度を利用 | 25万円 |

ただし、1年度につき5名までが限度です。

育児休業等に関する情報公表に対する加算

厚労省のサイト「両立支援のひろば」で次の情報を公表した場合には、2万円の加算が受けられます。

- 男性の育休等取得率

- 女性の育休取得率

- 男女別の平均育休取得日数

いずれも申請前の直近年度の情報を公表する必要があります。加算は1回限りです。

柔軟な働き方選択制度等支援コースについて詳しくは、「(作成中)」の記事で解説します。

不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度やテレワークなどの両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組み、従業員が実際に制度を利用した場合に助成金が支給されるコースです。

助成は次のAとBの2段階に分かれています。

- A:休暇等の制度の利用に対する助成

- B:Aの受給後に連続休暇を取得した場合の加算措置

それぞれ説明します。

(A)休暇の取得等に関する助成の要件と支給額

休暇制度の導入や取得(A)についての要件は次のとおりです。

- 不妊治療休暇制度・両立支援制度を就業規則等に規定し、従業員に周知する

- 上記制度の利用促進についての方針を、企業トップから全従業員に伝える

- 不妊治療と仕事の両立に関する社内ニーズ調査を実施する

- 両立支援担当者を選任し、相談対応をさせる

- 対象従業員について「不妊治療両立支援プラン」を策定する

- プランに沿って対象者が制度を合計5日(5回)利用する

支給額は30万円です。

| 要件を満たす取り組み等 | 支給額 |

|---|---|

| A)最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用 | 30万円 |

支給は1回限りです。

(B)長期休暇による加算の要件と支給額

加算を受けるための要件は次の2つです。

- 対象労働者が不妊治療休暇を1年度内に20日以上連続して取得する

- 休暇後、対象者を原則として原職に復帰させ、3カ月以上継続雇用する

当人の希望により現職以外の業務で復帰した場合、希望したことが面談記録等で明確であれば対象となり得ます。

支給額は30万円です。

| 要件を満たす取り組み等 | 加算額 |

|---|---|

| B)Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得 | 30万円 |

支給は1回限りです。

両立支援等助成金の各コースに共通する要件

上の章では各コースの主な要件を見てきましたが、各コースに共通する基本的な要件もあります。すべてを満たさなければ受給はできないため、しっかり押さえておきましょう。

事業主の要件

両立支援等助成金を受給できるのは、次のいずれをも満たす事業主です。

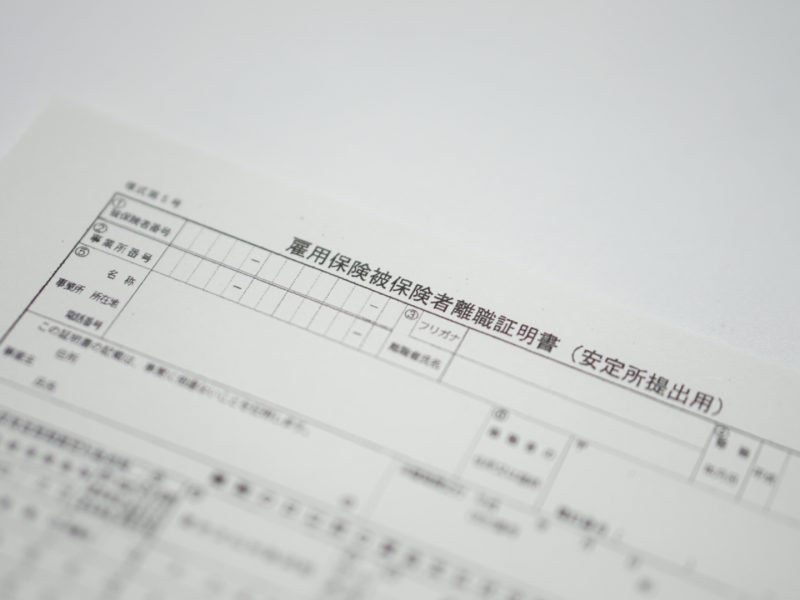

- 雇用保険適用事業所の事業主であること

- 雇用保険に加入している従業員が存在していること

- 必要な書類等を整備・保管し、提出の求めに応じるなど、審査に協力すること

両立支援等助成金は、厚生労働省の助成金です。そのため、雇用保険の被保険者がいる事業所が助成の対象になります。

個人事業主であっても、従業員がいて雇用保険に加入していれば対象となりますが、一人社長の場合は自分が雇用保険に加入することはできず、対象となりません。

不支給要件

次のような「不支給要件」に当てはまる場合は、その他の要件をすべて満たしたとしても助成対象外となります。

- 過去3年または5年の間に不正受給による不支給決定または支給取消となった

- 労働保険料の未納がある

- 過去1年間に労働関係法令の違反があった

- 事業主や役員に暴力団との関わりがある

- 支給申請日・決定日の時点で倒産している

- 審査への協力や不正受給時の助成金の返還、事業主名の公表などに同意しない

- 支給申請書に事実と異なる記載や虚偽の証明を行った

労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料を指します。

厚労省の助成金のため、労働保険の未納がないことは助成を受けるための必須条件です。

しかし、支給申請の翌日から2カ月以内に保険料を納付した場合や、納付猶予期間内に申請し、納付猶予期間終了の2カ月以内に納付する場合には、対象となり得ます。

両立支援等助成金を申請する際の注意点

両立支援等助成金の支給要件を満たすには、いくつかの注意点があります。特に注意しておきたいのは次の4つです。

- 就業規則等への規程は記載方法に注意

- 制度の導入や措置の実施は日付に注意

- 事業主単位での支給であることに注意

- 支給までに時間がかかることに注意

それぞれ説明します。

就業規則等への規程は記載方法に注意

助成金を受けるには、育児休業や介護休業などについて、制度として就業規則等に規定する必要があります。この際、規定の文言についても注意しなくてはなりません。

どのような規定なのか、なるべく具体的にしておく必要があります。法令に則るべきとはいえ、「育児・介護休業法の規程による」などの記載だけでは不十分と見なされます。

とはいえ、内容が具体的すぎると多様なケースに対応できなくなるため注意が必要です。

制度の導入や措置の実施は日付に注意

助成金を受けるには、雇用環境の整備や業務体制の整備、育休や介護休業、不妊治療休暇制度の規定など、行うべきことが要件として定められています。これらは、助成対象となる育休や介護休業などの開始日より前にしていなくてはなりません。

実際に行ったというだけでなく、記録として残すことが必要です。制度を創設したなら創設日の日付、改定したなら改定日の日付などを明確に残しておきましょう。

日付が明確でなければ、休業前に整備していたことの証明ができず、支給対象外と見なされる可能性があります。

事業主単位での支給であることに注意

両立支援等助成金の助成は、いずれも事業主単位で行われます。店舗など複数の事業所がある場合や、別事業を営んでいる場合でも、複数の申請ができるわけではありません。

また、この記事で紹介したいずれのコースも、対象は中小企業の事業主であり、大企業は対象外です。

支給までに時間がかかることに注意

両立支援等助成金に限らず、助成金はすべて、要件を満たして支給申請をした後に支給されます。申請は休業が終わった後やその後の継続雇用後などとなるため、申請書類の提出までに数カ月を要します。

申請すると審査が行われますが、支給の可否が決まるまでには2~3カ月はかかるのが一般的です。要件を満たさないと見なされれば、支給対象外となることもあります。

助成金の入金に関係なく、なるべく余裕を持った資金繰りを行ってください。

助成金の申請に社会保険労務士を活用すべき理由

両立支援等助成金の申請を考えるなら、助成金の専門家である社会保険労務士のサービスを活用することをおすすめします。理由として大きいのは次のような点です。

- 煩雑な手続きに手間と時間を取られず事業に専念できる

- 手続きや書類のもれ、ミスなどをなくせる

- コツやポイントを押さえてスムーズに申請できる

- 不正受給などの重大なリスクを防げる

事業に専念できる

社会保険労務士に依頼すれば、助成金の申請手続きに多くの手間や時間を取られることなく、事業に専念できます。

ここまで見てきたとおり、助成金の申請には、満たさねばならない要件がいくつもあります。そして申請までには、制度の導入やプランの作成、利用の実績を作るなどしなくてはなりません。

また、必要書類もコースやそれぞれのケースで異なり、専門家でないと制度の全体を理解するにも時間がかかってしまいます。

ミスなく申請できる

社会保険労務士に依頼すれば、支給要件を見逃したり間違った解釈をしたりすることなく、必要な書類を正しく揃えて申請できます。

政府の資料には難解な部分もあり、間違って解釈すると要件を満たせず不支給になる可能性もあります。申請期限ギリギリに提出して不備が発覚したとなれば、間に合わず申請不可となるおそれも出てきます。

コツやポイントを押さえた申請ができる

助成金に精通した社会保険労務士に依頼をすれば、スムーズな申請ができます。これまでの助成金申請をサポートしてきた経験から、気を付けるべき点や間違えやすい点などを把握しているからです。

たとえば、就業規則の整備について。雇用関連の助成金の申請には、多くの場合、就業規則で該当の規定があること、あるいは新たに制度を導入することが必要です。要件を満たすには、規定の一言一句にも気を配る必要があります。

そもそも就業規則を作っていなかったり、ひな形通りで自社に則していなかったり、設立当初に作ったままで法令順守をしていなかったりすれば、支給対象外となる可能性も。

その場合はまず、就業規則の整備から始める必要があるでしょう。

不正受給などのリスクを防げる

信頼のおける社会保険労務士に依頼すれば、会社が不正受給で信頼を失墜するようなリスクも防げます。故意はもちろん、ミスによる不正な申請も起こりえないからです。

コロナ禍では、助成金や補助金の不正受給が大きな問題となりました。そのため労働局でも、審査が厳格化されています。支給されたから問題ないと思うのは間違いで、審査は支給後にも行われるため、いつ発覚するかはわかりません。

手違いで不正受給となったり、役員や従業員が故意に不正受給に加担したりした場合でも、事業主の名前が公表されます。悪質と見なされれば刑事告発の可能性も。そうなれば、事業の継続も危うくなってしまいます。

両立支援等助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ

両立支援等助成金は、仕事と育児や介護を両立させる従業員などの多様な働き方を後押しした事業主に支給される助成金です。

男性の育児休業や介護休業、業務代替要員への手当など、自社の状況に合わせた助成金の活用が期待できます。

要件となる取り組みを行うことには、助成金を受け取れるだけでなく、社員の信頼やモチベ―ションを上げること、離職を防止することにもつながります。

ただし、受給に必要な手続きは簡単でなく、審査に通りやすくなるコツもあります。そのため、助成金の専門家である社会保険労務士への相談・依頼をおすすめします。

当サイトを運営する「社会保険労務士事務所 Bricks&UK」では、助成金の申請実績も多数あり、就業規則の整備や各種プランの作成からお役に立てます。ぜひお気軽にご相談ください。

就業規則を無料で診断します

労働基準法等の法律は頻繁に改正が行われており、その都度就業規則を見直し、必要に応じて変更が必要となります。就業規則は、単に助成金の受給のためではなく、思わぬ人事労務トラブルを引き起こさないようにするためにも大変重要となります。

こんな方は、まずは就業規則診断をすることをおすすめします

- 就業規則を作成してから数年たっている

- 人事労務トラブルのリスクを抱えている箇所を知りたい

- ダウンロードしたテンプレートをそのまま会社の就業規則にしている

監修者からのコメント 当社Bricks&UKでは、両立支援等助成金の申請にもノウハウを持つ社会保険労務士がご相談にのります。 ぜひお気軽にお問い合わせください。